- Haben Sie Fragen?

- Tel. 01 263 35 58

- praxis@allgemeinmedizin1220.at

- 1220 Wien, Schüttaustrasse 20-40/9/3+4 | Urlaub: 31.12.2025 - 06.01.2026

Thymus vulgaris/Thymian/Thymus serpylli/Quendel

- Home

- Thymus vulgaris/Thymian/Thymus serpylli/Quendel

Thymus vulgaris/echter Thymian/Thymus serpylli/Quendel

Systematik

Die Gattun Thymus/Thymiane gehört zur Familie Lamiaceae/Lippenblüter.

Arzneilich verwendet werden die Arten Thymus vulgaris/echter Thymian, Thymus zygis/Joch-Thymian und Thymus serpylli/Quendel.

Beschreibung der Pflanze

Als Heilpflanze am besten untersucht und im Arzneibuch vorhanden ist Thymus vulgaris/echter Tyhmian, auf den sich die folgende Beschreibung bezieht.

Der echte Thymian ist ein ausdauernder verzweigter Halbstrauch (d.h. verholzt), der 10 bis 40 cm hoch wird.

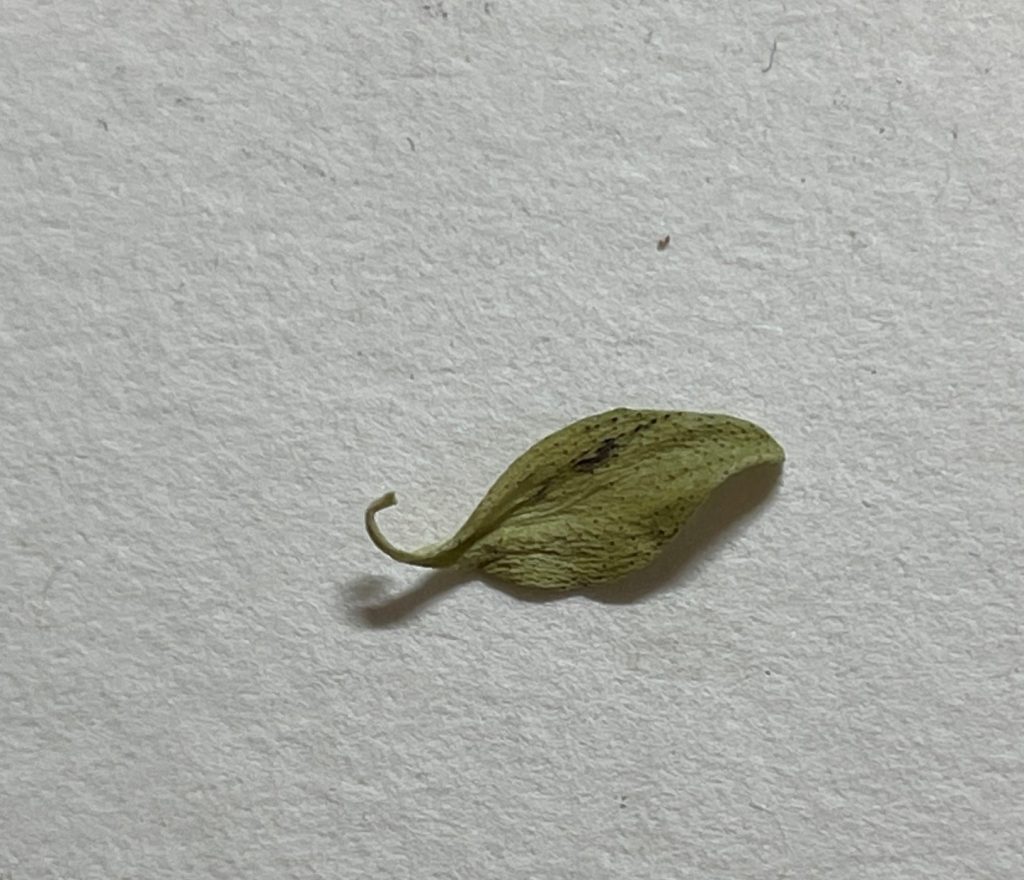

Wie alle Lippenblüter hat er einen vierkantigen Stängel mit kreuzgegenständigen Blättern. Die Blätter sind sitzend (oder kurz gestielt) und schmal elliptisch. Die Oberseite ist graugrün gefärbt, die Unterseite filzig grauweiß behaart und der Rand nach unten eingerollt.

Die hellvioletten, rosa bis weißen Lippenblüten sitzen in Scheinquirlen. Die Nussfrüchte sind kugelförmig.

Thymus vulgaris/echter Thymian ist als Arzneipflanze weiter vertreten, als Thymus serpylli/Quendel. Es hätte einen gewissen Charme, den auch wild bei uns verbreiteten Quendel zu bevorzugen. Allerdings kommen bei diesem Sippen mit ganz unterschiedlichem Gehalt an Inhaltsstoffen vor, was wieder für Thymus vulgaris/echter Thymian als Azneipflanze spricht.

Drogen und Galeniken

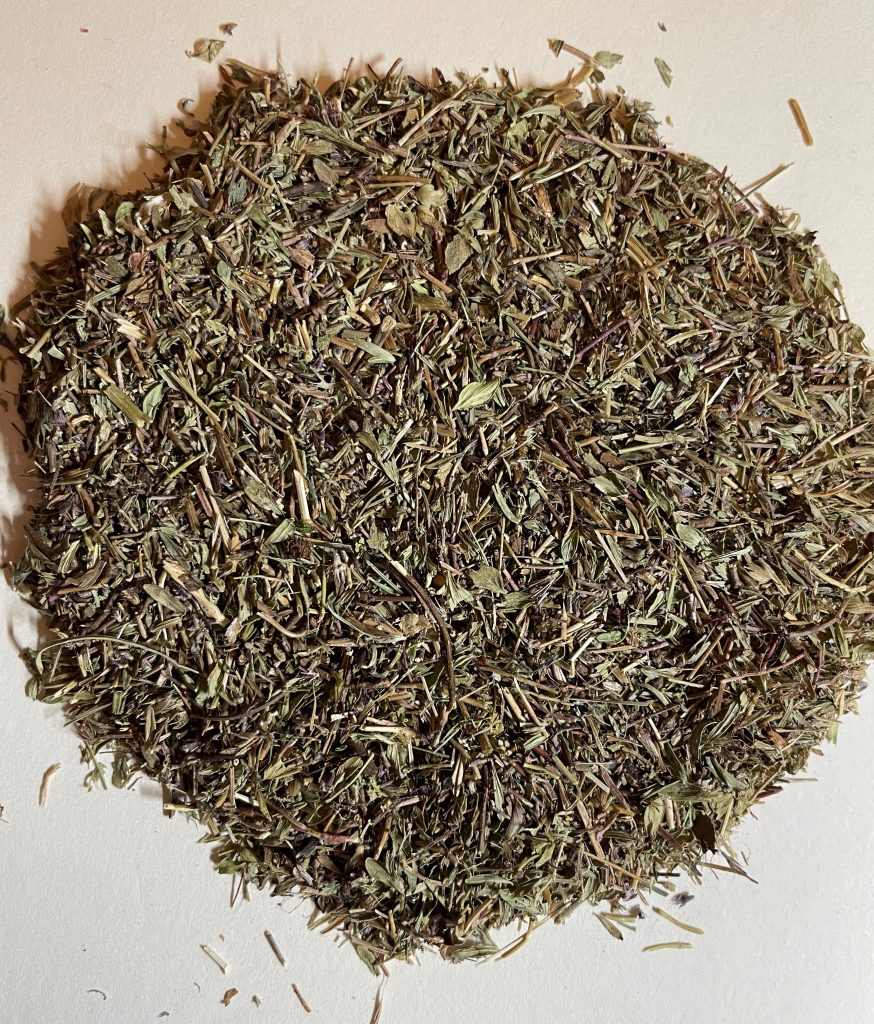

- Thymi herba: die ganzen, von den Stängeln abgerebelten getrockneten Blätter und Blüten von Thymus vulgaris/echtem Thymian. (Auch Thymus zygis kommt als Stammpflanze in Frage)

- Hustentees z.B. 10 Teile in Species pectorales ÖAB/Brusttee

- Bestandteil von Hustensäften und –sirupen

- Ätherisches Öl

- Fluidextrakte

Inhaltsstoffe

- Ätherisches Öl

- Thymol

- Carvacrol

- Lamiaceen-Gerbstoffe

- Bitterstoffe

Beschreibung der Droge

Thymi herba: Die lanzettlichen bis eiförmigen, ganzrandigen an den Rändern nach unten eingerollten Blätter sind an der Unterseite filzig behaart und weisen viele drüsige Vertiefungen auf. Sie sind im Allgemeinen deutlich unter 1 cm lang. In getrocknetem Zustand erinnern sie oberflächlich an kleine Nadeln.

Einige sehr kleine getrocknete Blüten sind unter der Lupenvergrößerung zu erkennen. Jedoch aufgrund der trocknungsbedingten Veränderungen auch unter der Lupe wenig charakteristisch.

Der Geruch ist charakteristisch aromatisch intensiv.

Der Geschmack ist ebenso charakteristisch nach Thymian. Wobei die Komponenten aromatisch (ätherisches Öl), bitter (Bitterstoffe) und zusammenziehend (Lamiaceengerbstoffe) unterscheidbar sind.

Indikationen und Wirkmechanismen

- Behandlung von Atemwegserkrankungen

(Bronchitis und Katarrhe der oberen Luftwege)

- Expektorierende Wirkung: Steigert die Zilienbewegung und induziert die Sekretion von Bronchialsekret.

- Spasmolytische Wirkung

- Antimikrobielle Wirkung